В годы Великой Отечественной войны в бой с врагом шли не только танки и самолёты, не только «царица полей» - бессмертная пехота, но и книга.

Книга – советчик,

Книга – разведчик,

Книга – активный борец

и боец,

Книга – нетленная память

и вечность…

Сражающаяся книга – явление, рождённое духовным подъёмом народа, его неодолимой решимостью отстоять родную землю от посягательств немецко – фашистских захватчиков…

Но не все, наверное, знают, что война для книг началась не 22 июня 1941 года, а намного раньше - 10 мая 1933 года, когда в Германии, в Берлине и других городах, националисты провели варварские акции сожжения книг, неугодных гитлеровскому режиму.

Из фонда библиотеки Берлинского университета в огне погибло 20 тысяч томов. Фашисты добивались того, чтобы целая нация забыла об идеях добра и человеколюбия, отражённых в изданиях классиков мировой литературы. Понятно, что сила печатного слова велика. А тех, кто читает лишь нацистские идеи в газетах и книгах, легче было посылать завоёвывать чужие земли, убивать, грабить.

Сейчас события 1930 года представляются нам ужасными и невероятными. Но, чтобы не допустить подобных книжных костров в будущем, никогда не следует забывать об этих событиях. Для этого в Берлине на площади Бебельплатц, где когда-то уничтожили книги, создали удивительный памятник сожжённым книгам «Утонувшая библиотека». Автор памятника - израильский архитектор М. Ульман. В центре площади каменные плиты неожиданно сменяются толстым слоем стекла. Если посмотреть вниз, в ярком свете электрических ламп видно, что там находится белая комната с пустыми книжными полками. Пустота подсвечивается снизу, подчеркивая основную идею композиции – сожжение книг не уничтожило свет знаний. Рядом с этим памятником - символом потери - неброская табличка с надписью: «На этой площади 10 мая 1933 года нацистские студенты жгли книги».

Памятник «Утонувшая библиотека». Берлин

Если фашисты боялись книг и уничтожали их, то для советских солдат, вставших на защиту своей Родины, книги стали олицетворением духовной силы. На фронте, в грохоте боёв, солдаты не могли побороть в себе неуёмную тягу к литературе:

О, книга!

Друг заветный!

Ты в вещмешке бойца

Прошла весь путь победный

До самого конца.

Твоя большая правда

Вела нас за собой.

Читатель твой и автор

Ходили вместе в бой.

В солдатских вещмешках рядом с нехитрыми пожитками лежали томики А. Пушкина, М. Лермонтова, Л. Толстого, С. Есенина и других русских классиков. Они рассказывали бойцам о героическом прошлом России, воспевали красоту родной земли, учили добру и милосердию.

Советские солдаты, забывая об опасности, собирали их среди обгоревших, полуразрушенных зданий. Многие издания были вытащены буквально из-под руин. В воинских частях организовывались библиотеки. В свободные от боя минуты бойцы перелистывали страницы любимых книг. Наиболее грамотные и те, кто трепетно относился к литературе, как правило, были библиотекарями.

Книги военной поры имеют свою удивительную историю: одни из них были спасены солдатами и офицерами, другие - сами спасли бойцов от гибели. Роман «Пётр Первый» А.Н. Толстого, спрятанный под гимнастёркой бойца Георгия Леонова, спас ему жизнь - пуля застряла в толстом томе. Этот случай произошёл под Берлином.

Почитайте воспоминания писателей – фронтовиков:

Вот что писал Николай Старшинов:

«Я часто думаю о том, какую роль играла и играет в нашей жизни книга. И вспоминается мне лето 1943 года. На Смоленщине оно выдалось ненастным, дождливым. Дороги развезло. И нам, солдатам, от этого было вдвойне тяжелее. Мокрые ботинки, обмотки, шинели, вещмешки. Идти – да ещё с полной боевой выкладкой – трудно. Во время длительных переходов и маршей для солдата каждая иголка – в обузу.

А мой товарищ, Павлин Малинов, второй номер нашего пулемётного расчёта (ему приходилось нести станок пулемёта, в котором два пуда), нашёл в вещмешке и место для книги. А читать-то ему приходилось от случая к случаю, может быть, раз в месяц. Но книга эта была постоянно при нём, и расстался он с ней только после тяжёлого ранения – потерялась на поле боя. Это была книга рассказов Антона Павловича Чехова»…

А это - Василь Быков:

«Я вспоминаю многих солдат и офицеров-фронтовиков, у которых в их полевых сумках, противогазах, в вещевых мешках всегда находилось место хоть для какой-нибудь книги. Книгу читали по очереди, передавая друг другу, спорили о ней, обсуждали её. Дни, проведённые в обороне, в затишье, между боями, были полны тягостного томительного ожидания, скрасить которое могла лишь книга. Летом 1944 года под Яссами, сидя в окопах и дурея от жары, мы заметили впереди себя в поле книгу. Неизвестно, как она попала туда, тем более что поле это с весны было заминировано нашими и немецкими минами, и на него несколько месяцев не ступала нога человека. Солдаты долго размышляли над тем, что это могла быть за книга, и когда соблазн завладеть ею стал неодолимым, из окопа выбрался наш заряжающий.

Была тёмная безлунная ночь, и он, прощупывая землю немецким штыком, благополучно добрался до книги и воротился назад. Это оказалась трилогия Максима Горького «Детство. В людях. Мои университеты.», изданная задолго до войны и неизвестно как оказавшаяся на минном поле. Книгу долго читали в расчете, а потом командир орудия спрятал её в свой вещмешок… Началось наступление, для многих трилогия стала последней прочитанной в их жизни книгой. Наш командир орудия пережил войну, и когда он демобилизовался в сентябре сорок шестого, я видел в его вещмешке знакомую, снятую с минного поля, потрёпанную и бережно обёрнутую в газетку книгу»...

И во фронтовых условиях, когда нелегко сберечь свою жизнь, солдаты бережно хранили томики стихов. Книга поддерживала солдат на фронте, жителей оккупированных территорий и блокадного Ленинграда, партизан, при этом являясь сильным оружием в борьбе с врагом.

И, конечно же, в книгах нуждались и дети:

«Была война и горькой и суровой,

Была беда на всех людей одна.

У них и детства не было отдельно,

А были вместе детство и война...».

Как верные друзья, в самые тяжёлые минуты жизни, они давали детям надежду. Они помогали им выжить в суровые дни бомбёжек и голода. Учили любить, дружить, учили добру и состраданию.

О том, что значили книги для ребят во время войны, можно узнать, прочитав произведение Альберта Лиханова "Детская библиотека".

Послушайте отрывок из неё:

«Книга «Что я видел» была сразу – большой и толстой. Выпущенная перед войной, к третьей военной осени, она вспухла от прикосновения многих рук, желтая картонная обложка обтерлась и потрескалась, как будто это кусок глинистой земли, пересохшей от безводья, а внутри на некоторых страницах встречались следы стаканов неаккуратных читателей и даже чернильные кляксы. Но тем милей казалась эта книга!

Едва выучив уроки, я уселся за свой «десерт», за это лакомое блюдо. Герой книги плыл по Волге на пароходе, и вместе с ним плыл я, но ведь все дело в том, что там, на Волге, еще зимой шла война.

А в книжке, которая мне досталась, никакой войны нет, по Волге плывет пароход, похожий на льдину, такой он белый и чистый, и на нем плывет мальчик, который видит много всяких интересных вещей.

Первый раз в моей жизни прошлое не походило на настоящее и оттого было еще прекраснее.

Я читал книгу, наслаждался ею... Я читал свою толстую книгу очень долго – месяц или полтора.

Я купался в счастье, в солнце и беззаботности довоенной жизни... Иногда казалось, что война идет всегда, что отец целую вечность на фронте. Не верилось только одному – что это будет бесконечно. Надежда и ожидание – единственное, чем жили люди. Может, я потому так долго и читал книгу о довоенной жизни, что это было воспоминание о постоянстве? Может, эта книжка была маленьким островком мира в море войны? Не помню. Помню, что я был бесконечно счастлив, усаживаясь с книгой в руках поближе к печи и натянув – для уюта – старый и уже дырявый от старости бабушкин шерстяной платок на плечи. Счастлив и просветлен.

Книга делала со мной чудо. Будто волшебная власть уносила меня в другое пространство и время, раскрывая безмерные дали и вознося в облачные небеса».

До войны хорошие книги для детей выпускались миллионными тиражами.

Выпуск детской литературы и в годы войны не прекращался.

В трагические и героические это время книжные издательства продолжали работать. За этот период в разных издательствах было выпущено 60 миллионов экземпляров литературы для детей и юношества, в том числе 25 миллионов (509 названий)- в Детгизе, так называлось раньше современное издательство «Детская литература».

Издавались книги военно-оборонной тематики, нацеливающие школьников на помощь фронту; рассказы и стихи А. Твардовского, А. Барто, В. Василевской, И. Эренбурга, Л. Никулина, В Осеева, А. Толстого, С. Маршака, Л. Воронковой и других советских писателей. И, конечно же, продолжались издания русской и советской классики для детей: С. Аксакова, Л. Андреева, А. Куприна, М. Горького, В. Маяковского и других.

В качестве иллюстраторов приглашались лучшие художники: Е. Чарушин, А. Деньшин, Ф. Шпак, А. Брей...

Другие издательства тоже продолжали работать, чтобы поддержать дух народа, рассказать о героических сражениях на фронте, помочь выстоять в тылу, напомнить об исторических победах русской армии. Именно во время войны Воениздат, например, выпустил множество ставших широко известными книг: это «Девочка из города» Л. Воронковой (1943), «Сын полка» Валентина Катаева (1945), "Молодая гвардия» Александра Фадеева (1946) и многие-многие другие.

Издательство «Военная библиотека школьника» не одно десятилетие издавала книги о Великой Отечественной войне, решая одну из важных задач: не лишать детей детства. Поэтому в свет выходили стихи и рассказы любимых писателей, сказки, исторические произведения. В серии «Дешевая библиотека» в скромном оформлении карманного формата печатались произведения отечественной классики. Серии «Историческая библиотека», «Малая историческая библиотечка», «Морская слава» уделяли внимание истории Отечества.

Одним из самых популярных в то время детских изданий были произведения А. Гайдара, В. Каверина, Л. Кассиля...

Жизнь героя книги В. Каверина «Два капитана» - капитана Григорьева полна героических событий: он летал над Арктикой, сражался против фашистов. Его подстерегали опасности, приходилось терпеть временные поражения, но настойчивый и целеустремлённый характер помог ему сдержать данную себе ещё в детстве клятву: «Бороться и искать, найти и не сдаваться»

Из Дневника А. П.Гайдара:

«27 августа 1940 года:

Сегодня закончил повесть о Тимуре – больше половины работы сделал в Москве, за последние две недели».

Его новая повесть «Тимур и его команда» должна была помочь советским ребятам найти своё место в тяжёлую военную пору. Уже через несколько дней «Пионерская правда» начинает публиковать ее. В начале 1941 года «Тимур и его команда» трижды выходит отдельными изданиями.

Происходит небывалое: литературный герой со страниц книжки сразу шагнул в жизнь. По всей стране возникает множество «тимуровских команд». С особой силой тимуровское движение развёртывается в годы Великой Отечественной войны.

Аркадий Гайдар был уже на фронте, когда в журнале «Мурзилка» в №№ 8- 9 за 1941 год, появилась его сказка «Горячий камень».

За доброй усмешкой писателя лежит простая и вместе с тем очень важная мысль: жизнь даётся человеку один раз, её нужно прожить достойно, её нельзя будет потом «переписать набело».

Книга Л.Кассиля «Дорогие мои мальчишки» была написана в 1944 году.

Она - о жизни мальчишек в годы Великой отечественной войны. Основная мысль произведения заключается в девизе:

«Отвага. Верность. Труд. Победа».

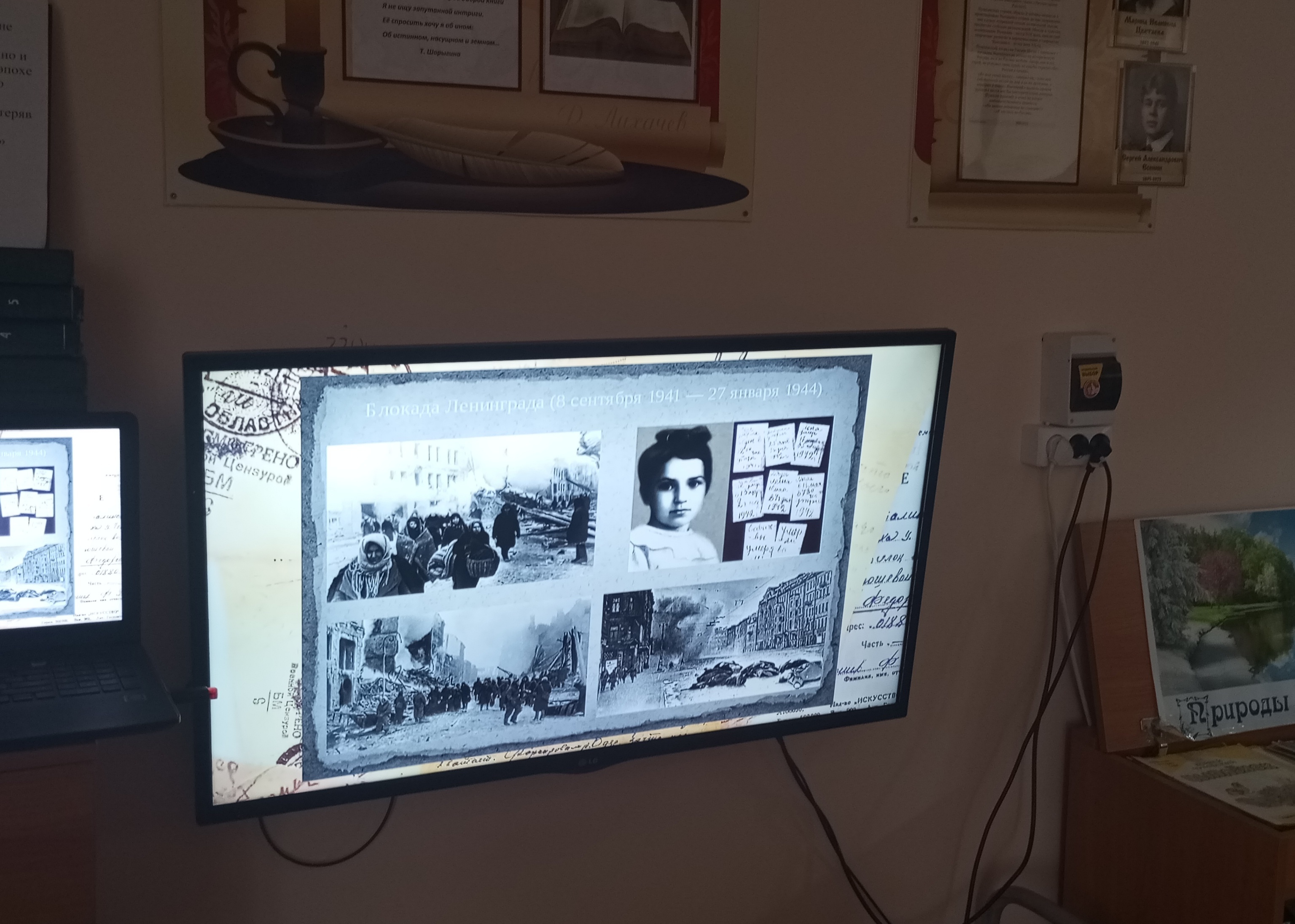

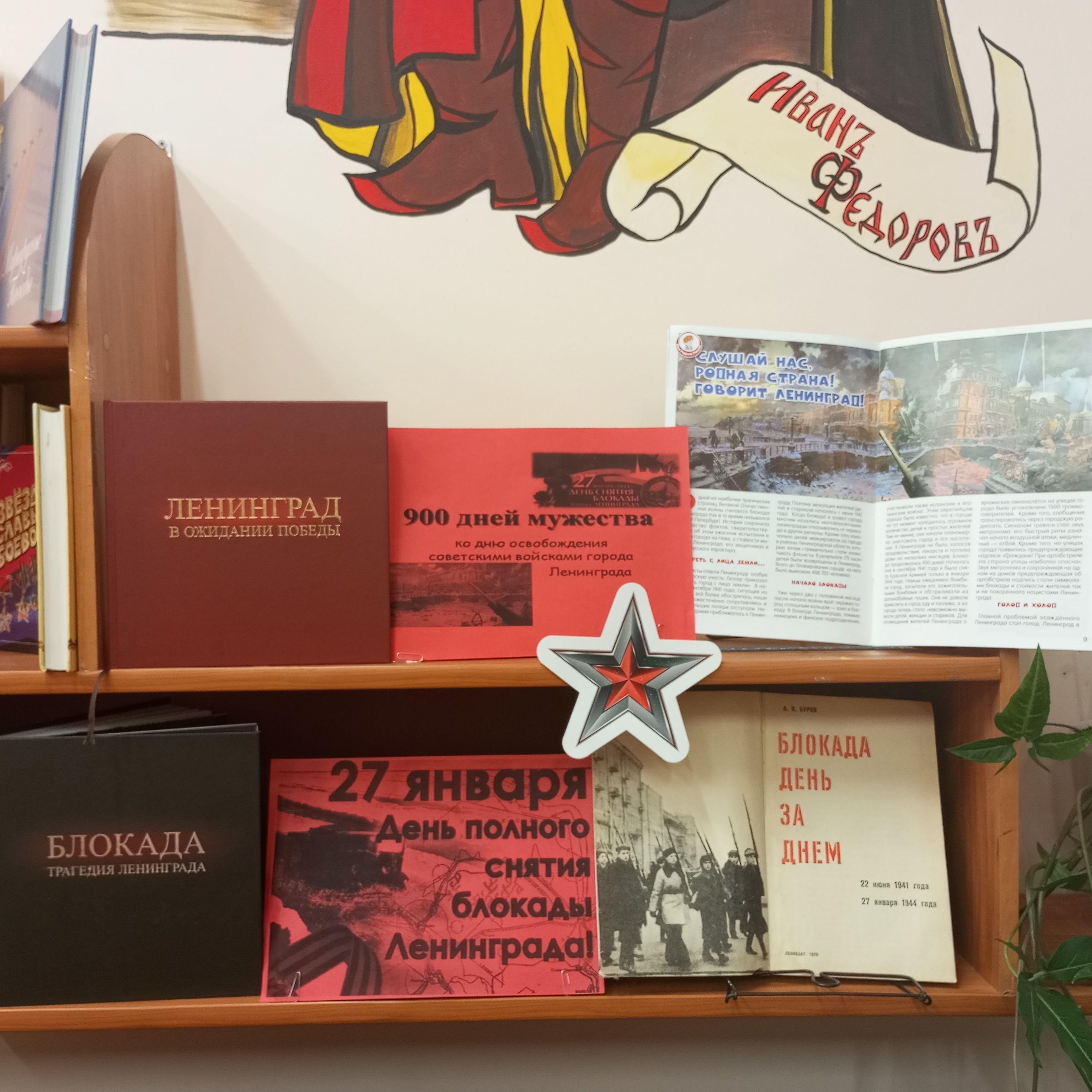

2 марта 1942 года блокадный мальчишка Юра Маретин взял обычную школьную тетрадку, поставил цифру "1" и записал:

"Жюль Верн. Пятнадцатилетний капитан".

К концу войны тетрадей стало десять. Это был список книг, прочитанных мальчиком во время войны. По его же воспоминаниям, самым любимым детским поэтом с довоенных времен был Самуил Яковлевич Маршак.

В конце зимы 1942 года появилась его книжка "Сказки, песни и загадки" с иллюстрациями художников В. Конашевича, В. Лебедева, А. Пахомова. Она была издана в 1942 году в Москве. Затем небольшую партию этих книг переправили в Ленинград через Ладогу по Дороге жизни. С особым волнением ленинградские дети читали строки, которые им посвятил Самуил Яковлевич:

"Нет ребят на свете доблестней, чем вы,

юноши и дети с берегов Невы".

29 декабря 1943 г. эта книжка С. Маршака была подписана к печати в блокадном Ленинграде, а издана в начале января 1944 года. Сборник открывался стихами "Почта военная":

"Кто стучится в дверь ко мне

с толстой сумкой на ремне?"

Многие ленинградские дети знали эти строки наизусть и хором выкрикивали:

"Это он, это он –

ленинградский почтальон".

Эта книжка оказалась прекрасным новогодним подарком для ленинградской детворы.

Скульптор Виктор Сергеевич Новиков вспоминал, как блокадный мальчик Серёжа Канцырев ещё до войны начал собирать "уважаемые", как он говорил, книги на полке над кроватью. К сожалению, Серёжа не дожил до прорыва блокады, умер от голода. В последний день жизни подросток не хотел, чтобы друг растопил буржуйку, отказался от кипятка. Единственным его желанием было услышать строки из любимой книги - "Том Сойер".

Одна из наиболее известных детских пьес Тамары Григорьевны Габбе (1903-1961г.) - "Город мастеров", написанная в блокадном Ленинграде в самую трудную зиму и вышедшая отдельной малоформатной книжкой в 1943 г, впервые была поставлена в театре в 1944 г. и впоследствии не раз и с большим успехом ставилась в разных театрах нашей страны.

Напряженный интерес юных читателей того времени был вызван описанием в пьесе событий, происходящих в средневековом порабощенном городе. Люди, испытывающие все тяготы Великой Отечественной войны, олицетворяли себя со сказочными персонажами "Города мастеров", которые не желали мириться ни на мгновение с участьем рабов.

Не все знают, что писательница Лидия Сейфуллина во время войны писала книги для детей и об их участии в войне: очерк "Сережа Воронцов" о мальчике - партизане, книгу "Зеленые ленточки" - о судьбе юной участницы войны Веры Крыловой, которую хорошо знали дети всей страны.

Известный сказочник Павел Петрович Бажов во время войны руководил свердловской писательской организацией, был депутатом Верховного Совета. Был очень занят, но по ночам писал сказы о южноуральских мастерах: "Иванко - Крылатко", "Чугунная бабушка", "Тайна булата", которые были очень нужны и на фронте, и в тылу.

Вместе с тем в стране выходили в свет издания, которые учили детей делать убежища и распознавать самолеты врага, бороться с зажигательными бомбами и оказывать первую помощь при ранениях и ожогах. Это были брошюры:

-«Учись распознавать самолёты врага»,

-«Какие бывают зажигательные бомбы и как с ними бороться»,

-«Как оказать первую помощь при ранениях и ожогах»,

-«Как сделать простое убежище» и др.

Помимо того, дети еще и сами создавали книги-самоделки, оформляли и переплетали их.

Важную задачу выполняли и периодические издания. Журналы и газеты учили читателей мужеству, чувству долга; рассказывали о подвигах сынов полка, о трудовом фронте…

«Весь советский народ встал на защиту Родины. Фашисты будут разгромлены! Победа будет за нами!»

писала «Мурзилка» в июле 1941 г.

В сентябре 1941 г. этот же журнал опубликовал слова Льва Кассиля: «Гитлер злится на нашу страну, что у нас все народы живут в мире и дружбе. Он хочет отнять у нас хлеб, нефть, железо, все богатства нашей страны»

В 1942 г. в №3 «Мурзилки» было размещено «Обращение к детям СССР, в котором говорилось:

«… многие дети потеряли своих родителей из-за войны, осталось много сирот. Но советские люди не бросают своих, надо позаботиться о сиротах, принять их. Может быть, ребята, и ваши родители тоже приведут в дом нового братишку или сестренку. Примите их ласково, как самых родных. Вы — дети великого народа, и в нашей Советской стране люди не бросают друг друга. Помните, красноармеец всегда выручит в бою товарища, который попал в трудное, опасное положение».

Журнал «Пионер» в 1942 году сообщал: «Ученики Сухарёвской школы Московской области заработали в колхозе на постройку танковой колонны «Пионер» 15 тысяч рублей», а еще раньше предупреждал:

«Если тревога застанет тебя одного на улице, тоже не надо трусить. Попроси любого взрослого отвести тебя в ближайшее убежище или укрытие»

Взрослые всеми силами старались уберечь детей, облегчить их жизнь в страшные военные годы. Все понимали, что детям приходится сложнее всего.

В марте 1943 года они решили порадовать детей и провести для них праздник. Но какой? Как хоть на один день отвлечь детей от страха, голода?

Писатель Лев Кассиль подумал, что больше всего дети любят читать и

предложил провести праздник детской книги, который он назвал

«Книжкины именины»:

«В городе – праздник детской книги!» -

Прозвучало как сигнал.

Стал огромный город мигом

Как один читальный зал!»

(О. Сенатович)

Был хмурый весенний день трудного 1943 года. В этот день, 23 марта, московских мальчиков и девочек у входа в Дом Союзов встречали в военной форме писатель Лев Кассиль и директор издательства «Детгиз» Людмила Викторовна Дубровина.

Несмотря на то, что ребятишки пришли полуголодные, бедно одетые, в этот день им было хорошо и весело. К ним пришли С. Маршак, К. Чуковский, Л. Кассиль, А. Барто, М. Прилежаева, З. Воскресенская, С. Михалков.

Некоторые специально приехали с фронта!

Открывал первый праздник Лев Кассиль. Дети жадно внимали каждому слову К.Чуковского и С.Маршака, А. Барто и С.Михалкова… Писатели рассказывали девчонкам и мальчишкам, чьи отцы и братья сражались с врагом, как рождается книга, читали стихи, беседовали с ними…. Состоялся большой разговор о книге, чтении и о жизни. И каждый пришедший ребёнок получил в подарок книгу.

Её, тоненькую, отпечатанную на серой бумаге, дети уносили как боевой паек, который надо сберечь и растянуть на много дней. Книга их согревала, добавляла им света, вселяла в них силы.

Идея и реализация первого праздника «Книжкиных именин» - дала импульс к изданию тех произведений, которые хотели читать дети. И писателям и издателям стало понятно, что эта первая встреча имеет большое будущее. С 1943 по 1945 год в стране было издано около полутора тысяч наименований книг для детей, которые помогли детям выжить в суровые дни бомбёжек и голода. Как писал Николай Браун, русский поэт, писатель, переводчик книги согревали в стужу "сильнее всех печей, что есть на свете".

В годы Великой Отечественной войны детская книга сражалась за утверждение самых светлых человеческих идеалов. Н.В. Гоголь говорил, что в литературном мире нет смерти, а его герои также вмешиваются в дела наши и действуют вместе с нами, как живые. Это – истина…

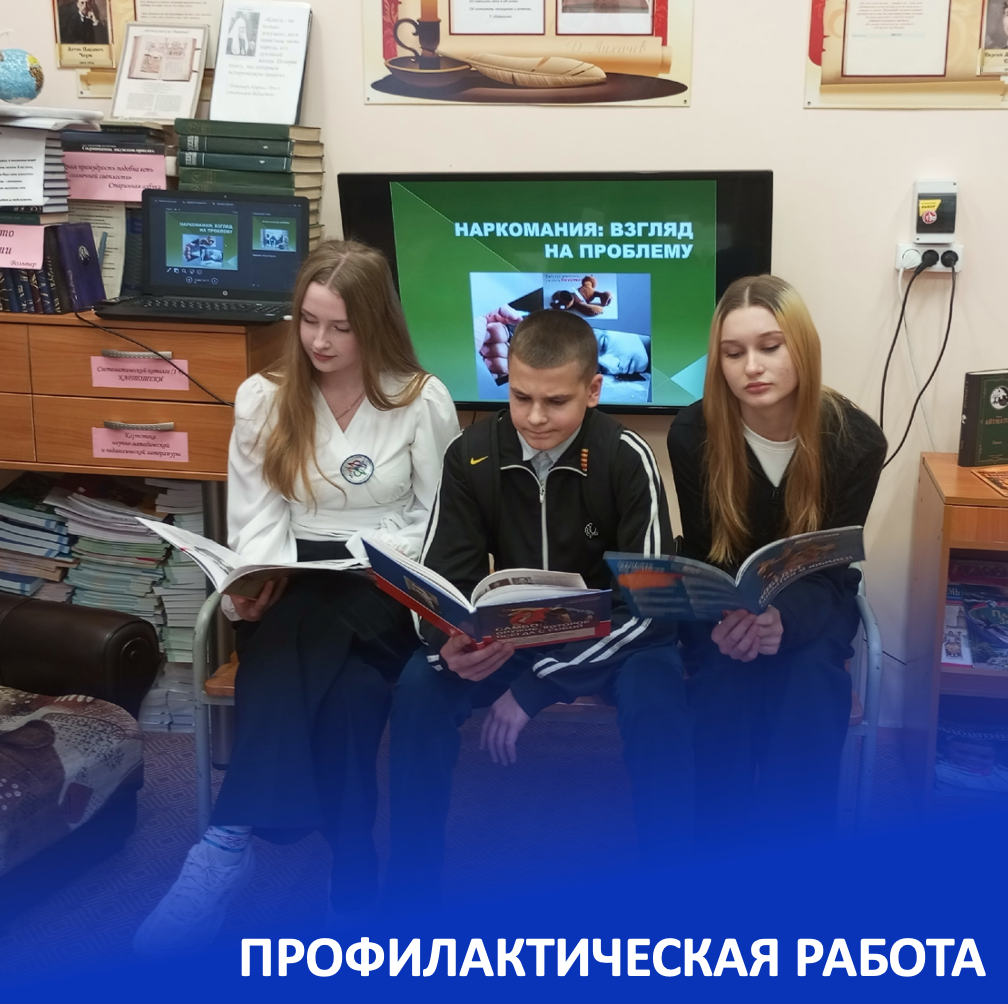

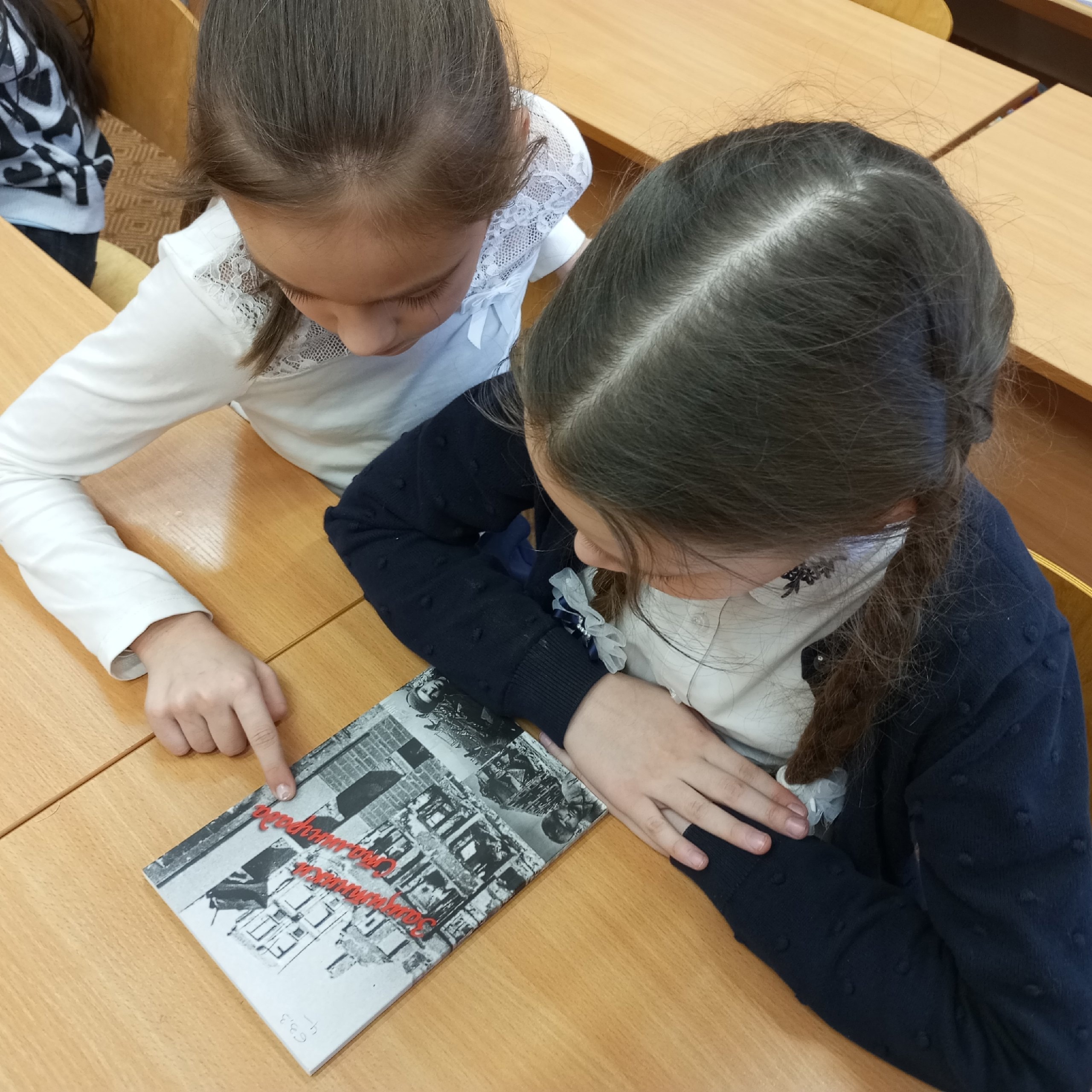

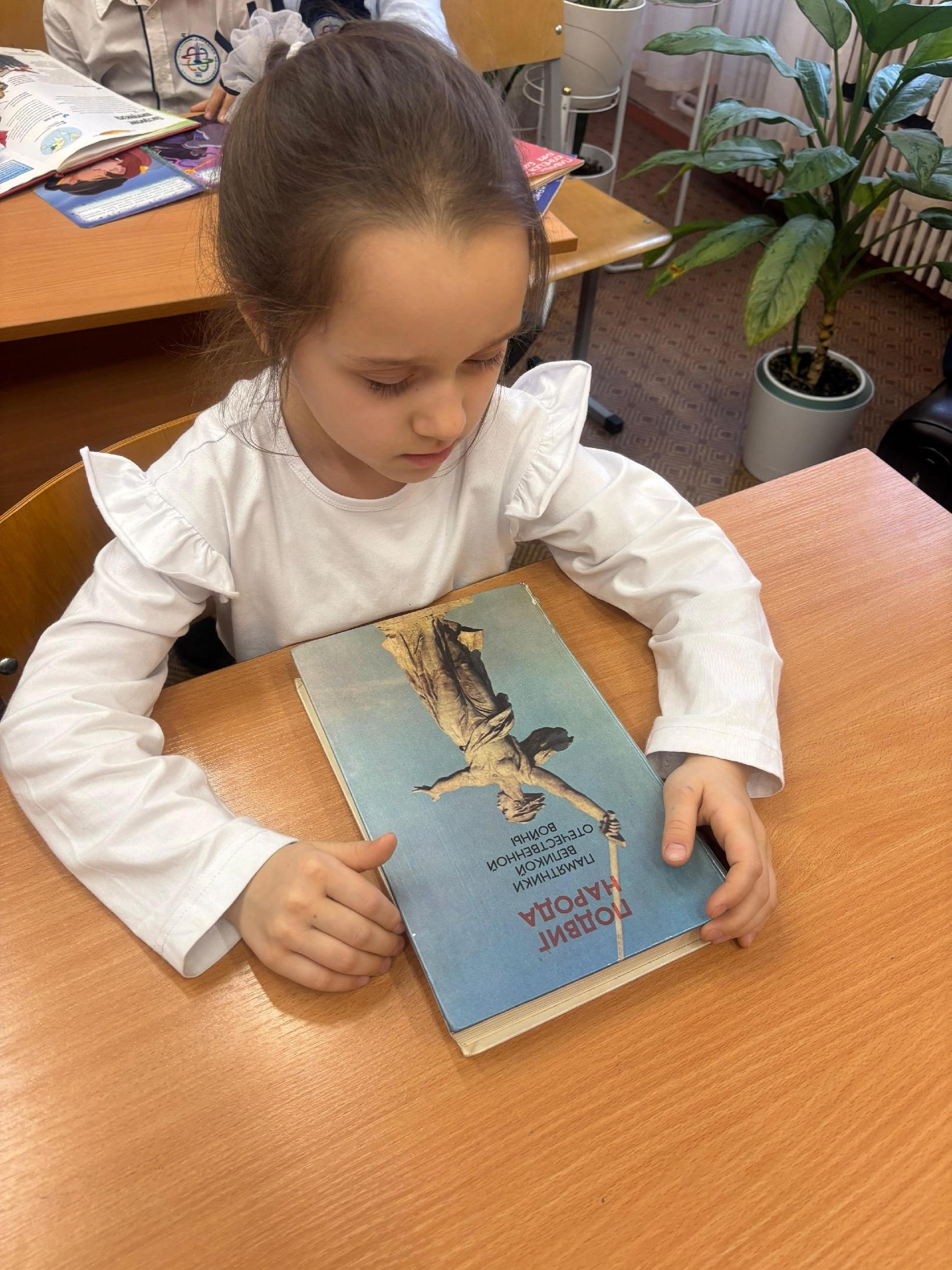

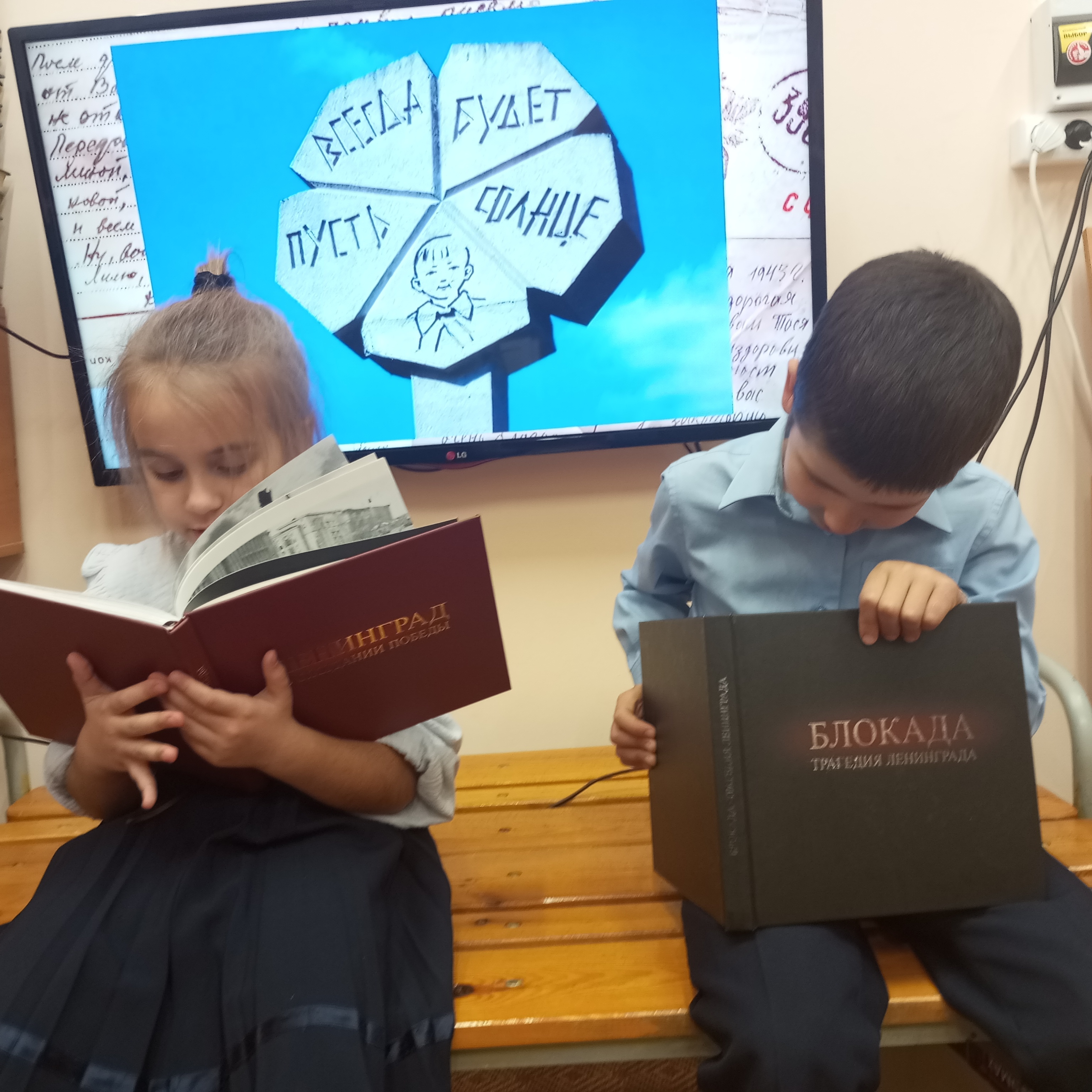

В нашей школе прошёл трогательный и важный урок памяти “Юным героям Сталинградской битвы посвящается…”

В нашей школе прошёл трогательный и важный урок памяти “Юным героям Сталинградской битвы посвящается…” В библиотеке школы ученики погрузились в историю тех страшных дней, когда их предки проявляли невероятное мужество и стойкость перед лицом врага. Педагог-библиотекарь Пилюгина Ольга Ивановна рассказала о ключевых моментах Сталинградской битвы и о героических судьбах детей города Сталинграда.

В библиотеке школы ученики погрузились в историю тех страшных дней, когда их предки проявляли невероятное мужество и стойкость перед лицом врага. Педагог-библиотекарь Пилюгина Ольга Ивановна рассказала о ключевых моментах Сталинградской битвы и о героических судьбах детей города Сталинграда.

Ребята узнали о подвигах юных пионеров-героев Сталинграда: Мише Романове, Люсе Радыно, Саше Филиппове, Вите Громове и других. Особенно запомнился ученикам подвиг самого юного героя войны — Серёжи Алешкова, сына полка, которому на момент сражения исполнилось всего 6 лет. Несмотря на свой юный возраст, он смог спасти жизнь командира в бою, проявляя стойкость и мужество взрослого человека.

Ребята узнали о подвигах юных пионеров-героев Сталинграда: Мише Романове, Люсе Радыно, Саше Филиппове, Вите Громове и других. Особенно запомнился ученикам подвиг самого юного героя войны — Серёжи Алешкова, сына полка, которому на момент сражения исполнилось всего 6 лет. Несмотря на свой юный возраст, он смог спасти жизнь командира в бою, проявляя стойкость и мужество взрослого человека. Этот урок памяти стал не только напоминанием о великом подвиге наших предков, но и важным моментом в воспитании патриотизма у молодого поколения. Память о прошлом помогает нам строить будущее!

Этот урок памяти стал не только напоминанием о великом подвиге наших предков, но и важным моментом в воспитании патриотизма у молодого поколения. Память о прошлом помогает нам строить будущее!

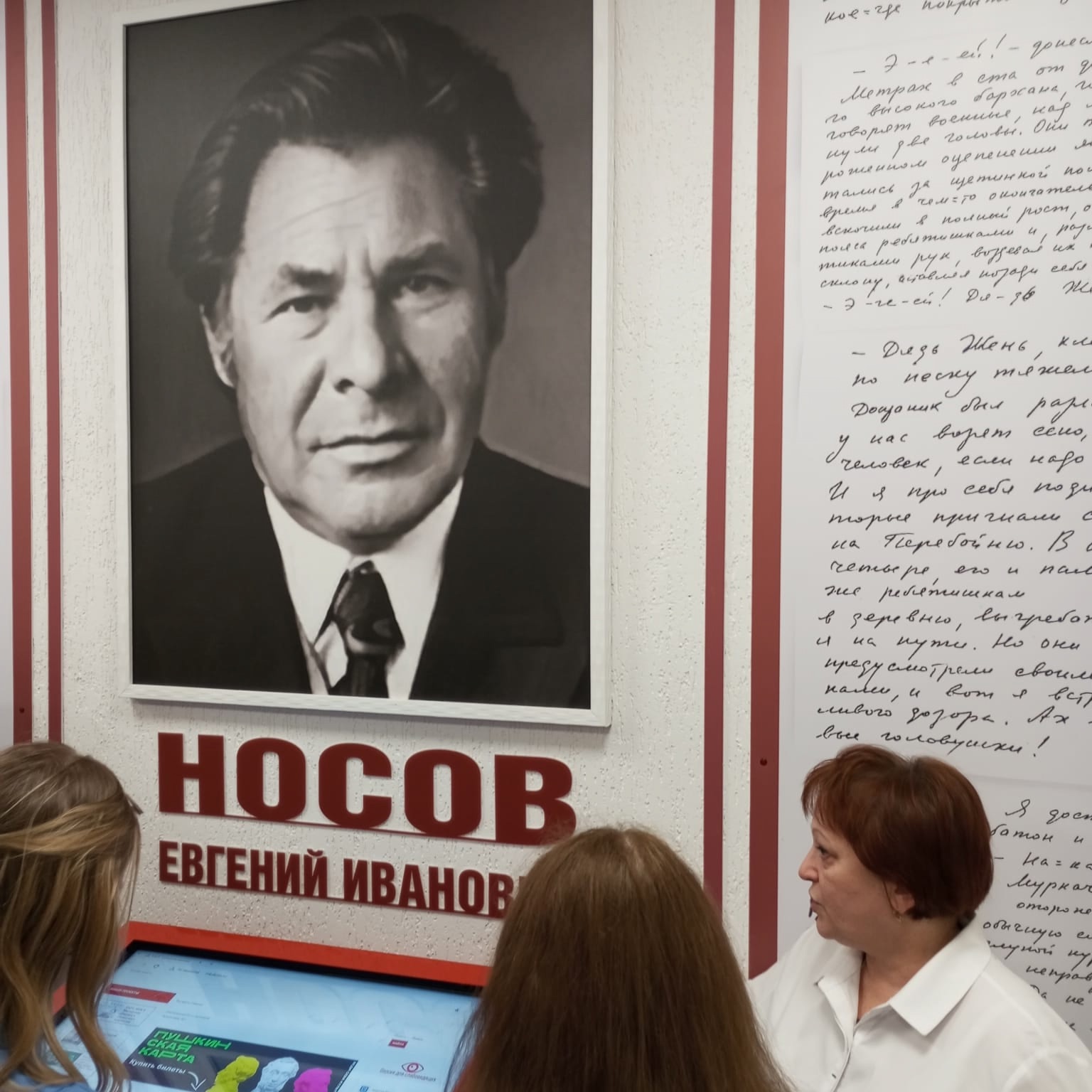

100 лет со дня рождения Е.И. Носова!

100 лет со дня рождения Е.И. Носова!  В Творческой мастерской им. Е.И. Носова кадеты познакомились с уникальными экспонатами: фотографиями из семейного архива, альбомами репродукций, редкими изданиями и книгами с автографами автора. Особое внимание было уделено выставке творческих работ Мастера - “Краски родной земли”.

В Творческой мастерской им. Е.И. Носова кадеты познакомились с уникальными экспонатами: фотографиями из семейного архива, альбомами репродукций, редкими изданиями и книгами с автографами автора. Особое внимание было уделено выставке творческих работ Мастера - “Краски родной земли”. В рамках акции, связанной с именем Е.И. Носова, кадеты

В рамках акции, связанной с именем Е.И. Носова, кадеты